Les suivis d’abondance de faune

Les abondances de faune sont estimées pour une vingtaine d’espèces par la méthode des transect linéaires : un échantillonnage est effectué en parcourant de nombreuses fois des layons balisés et mesurés, et en notant systématiquement les espèces observées, leur nombre, leur localisation précise. Si l’ensemble des animaux présent ne peut bien évidemment être « compté », un « indice kilométrique d’abondance », qui correspond au nombre d’observations de chaque espèce réalisé en moyenne par 10 kilomètres parcourus, permet de comparer les différents sites prospectés, ou de voir si les abondances évoluent sur un même site au cours du temps. Cette méthode concerne les espèces diurnes essentiellement, et assez régulièrement observées. Nos résultats englobent tous les primates, les ongulés forestiers (biche et cariacou), les gros rongeurs (agouti, acouchi), et les gros oiseaux terrestres qui se déplacent peu (Hocco, agamis, tinamous). D’autres espèces plus rarement observées (félins, tapirs, carnivores en général) sont notés, mais ne peuvent rentrer dans ces estimations.

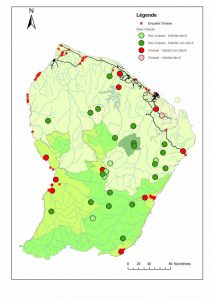

Actuellement, 41 sites sont documentés, en partenariat avec l’ONF, le Parc amazonien de Guyane et les Réserves naturelles, dont 30 ont été échantillonnés une seule fois, pour effectuer une analyse comparative des différents milieux forestiers (programme « Habitat », en partenariat avec l’ONF), et 11 sont échantillonnés régulièrement pour effectuer un suivi temporel des abondances (en zone sud par le Parc amazonien de Guyane, et en zone littorale sous financement DEAL). Ces sites ont été choisis pour leurs situations contrastées : 14 sites sont soumis à une pression de chasse plus ou moins importante, alors que 27 sont considérés comme non chassés. Les Réserves naturelles (RN Nouragues, RN Trinité, RN Mont grand Matoury), ainsi que des associations naturalistes effectuent également ce type de suivis régulièrement, apportant des compléments pour certaines zones ou espèces. Le travail en réseau, avec des méthodes comparables, et sur le long terme est indispensable pour comprendre l’évolution des abondances de grande faune en Guyane.

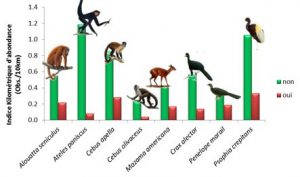

Influence de la pression de chasse sur la faune

Un premier résultat est de mettre en avant les espèces les plus impactées : leurs abondances sont très significativement réduites dans les zones chassées (en rouge, moyenne pour 25 sites chassés) par rapport aux zones non-chassées (en vert, moyenne sur 12 sites). Les grands primates et les gros oiseaux terrestres payent le plus lourd tribut. Les plus grandes espèces sont à la fois les plus recherchées par les chasseurs, les plus faciles à détecter, et les plus vulnérables du point de vue de leur dynamique de population (faible taux reproducteur).

Evolution des abondances de pécari à lèvres blanches en Guyane

Les pécaris à lèvre blanche sont connus pour leur présence irrégulière, apparaissant et disparaissant parfois pendant de nombreux mois des zones prospectées par les chasseurs. En plus de ces variations ponctuelles et locales d’abondance, des phénomènes d’« extinction » à beaucoup plus large échelle ont souvent été rapportés dans la littérature provenant de presque tous les pays du bassin amazonien. Ces brusques chutes d’effectifs sont parfois suivies d’un recouvrement progressif ou d’extinction des populations. Le Peccary Specialist Group de l’UICN mène à l’heure actuelle une compilation de ces témoignages.

La Guyane a été le témoin de l’une de ces spectaculaires variations d’effectifs qui a pu être suivie à travers nos divers programmes d’étude et de suivi menés depuis plus de 10 ans dans tout le territoire, grâce à diverses collaborations. Deux indicateurs ont été utilisés : les proportions de pécaris à lèvre blanche dans les tableaux de chasse (graphique du haut), et les indices d’abondance par transect linéaire (graphique du bas). Ces deux indices permettent de situer une période de forte abondance de l’espèce au début des années 2000, puis une diminution progressive sur tous les sites prospectés par les chasseurs ou lors des comptages. Dans la période 2009-2010, aucun pécari n’a été vu lors de 9 opérations de comptage disséminées sur le territoire. Depuis 2010 des témoignages divers commencent à rapporter à nouveau des observations éparses de groupes de pécaris en diverses zones de Guyane. Nos indicateurs de suivi confirment cette réapparition progressive de l’espèce sur le territoire, à la fois dans les tableaux de chasse des populations du Parc Amazonien et dans 3 des 11 missions de comptage menées entre 2011 et 2012. Cette tendance, si elle se maintient, confirmerait l’hypothèse d’une dynamique de population cyclique particulière à cette espèce. La base de ce cycle serait de 10-12 ans, ce qui est parfois évoquée dans la littérature ainsi que dans les mémoires orales des populations autochtones, et est étayée par des études ethnoécologiques menées depuis plus de 20 ans en Guyane. Les hypothèses pour expliquer ces fortes variations sont soit d’origine interne, par exemple des épidémies de maladies létales ou affectant le potentiel reproducteur, soit d’origine externe comme la sur-chasse, des périodes de restriction alimentaire forte (productions fruitières) et/ou d’inondations sévères.

Les relations faune sauvage / habitat

L’ONCFS est engagé avec divers collaborateurs, notamment l’ONF, le Parc Amazonien de Guyane, et l’UMR EcoFoG dans un programme caractérisant les grands habitats forestiers de Guyane, et les communautés de grande faune associées.

Au-delà de l’apparente homogénéité initiale, plusieurs types de forêt et d’habitats forestiers ont ainsi été récemment caractérisés en Guyane, et un catalogue des habitats forestiers a été édité par l’ONF et la DEAL. Les espèces animales de grande faune sont présentes dans tout le bloc forestier, mais de manière inégale selon les conditions environnementales.

Les zones de reliefs s’avèrent ainsi plutôt favorables aux hoccos, par exemple, les biches et pécaris seraient plus présents sur les plateaux, alors que les capucins noirs affectionnent les plaines côtières. Les grandes plaines du sud du département abritent de grandes diversités.

Une thèse sur le sujet

Une thèse de Doctorat de l’Université de Guyane, réalisée par Thomas Denis, et intitulée « Organisation des communautés de moyens et grands vertébrés en relation avec l’hétérogénéité des forêts de terre ferme de Guyane » a été soutenue le 17/05/2017 sur le campus agronomique de Kourou, devant un jury de spécialistes locaux et nationaux. Menée sous la co-direction de Cécile Richard-Hansen (ONCFS) et Bruno Hérault (Cirad-UMR EcoFoG), ces travaux valorisent scientifiquement des années de collecte de données issues de programmes menés en collaboration avec divers partenaires, tout particulièrement l’ONF et le Parc Amazonien de Guyane.

Une partie de la thèse a permis d’affiner la méthode de calcul d’estimation d’abondance des diverses espèces, en prenant en compte la détection imparfaite et les déplacements des animaux. Il a été montré que les différences de détection dues aux conditions environnementales (plus ou moins de visibilité en forêt) affectent peu le résultat à l’échelle d’un site, et donc que les indices d’abondance peuvent être utilisés pour comparer différentes zones. Par contre, les caractéristiques physiques ou comportementales des espèces influencent leur détectabilité et donc la mesure de l’indice d’abondance. Les espèces bruyantes, de grande taille, se déplaçant beaucoup, sont plus facilement détectées que les petites espèces à la robe tachetée, par exemple.

Une partie du travail s’est focalisée sur la distribution et les abondances d’une espèce clé et à fort enjeu de gestion en Guyane, le Hocco alector (voir fiche sur les études sur le hocco). Les résultats montrent que la distribution de hocco en Guyane dépend des conditions physiques ou biologiques des forêts, en particulier de la topographie, et que la chasse influence également fortement l’abondance de l’espèce.

Plus globalement, la composition des communautés de grande faune forestière de Guyane est en partie seulement influencée par certains paramètres de l’environnement tandis que la diversité de ces communautés semble être plutôt héritée de l’histoire climatique de la zone (zones refuges durant périodes glaciaires du Pléistocène).

Enfin, la coexistence à petite échelle des différentes espèces de la communauté semble régie par des interactions plus souvent positives que compétitrices. La présence d’espèces arboricoles comme les singes pourrait favoriser localement celle des terrestres frugivores, en améliorant leurs ressources alimentaires.

Le tapir

Densités de tapirs en Guyane

Les abondances de tapir ne peuvent être estimées simplement par les transects linéaires, comme beaucoup d’autres espèces, car ils sont nocturnes, et trop rarement observés pour donner des résultats par cette méthode.

Des dispositifs systématiques de pièges photo automatiques ont été déployés pour étudier cette espèce difficile à observer directement. Disposés en forêt selon un maillage systématique, ils prennent en photo tous les passages d’animaux dans leur rayon de détection. Les tapirs sont ensuite identifiés sur les photos grâce à des cicatrices, tâches ou entailles naturelles dans les oreilles, et par calcul (méthode de « capture/marquage/recapture », même si les captures sont ici virtuelles), on peut en déduire une densité globale de la population de la zone. Aux Nouragues, zone protégée, une densité de 3.2 tapirs pour 10km2 de forêt a ainsi été estimée. Sur le domaine du Centre spatial Guyanais, zone également non chassée, la densité serait assez voisine

En comparant ces chiffres avec les prélèvements de tapirs effectués et recensés dans les enquêtes chasse, il est apparu que le prélèvement effectué par la chasse était bien supérieur aux capacités de renouvellement naturel de l’espèce, par sa reproduction assez lente, conduisant à une surexploitation et un risque de diminution drastique ou d’extinction locale dans les zones chassées. L’espèce reste présente probablement grâce à des mouvements de population venant des zones non chassées alimentant régulièrement les zones sur-chassées par des jeunes en quête de territoire…

Le régime alimentaire du tapir

Il est important de connaître l’écologie des espèces, comme leur régime alimentaire, pour comprendre leurs besoins, leurs déplacements, les menaces qui peuvent altérer leur survie etc …

Pour savoir ce qu’une espèce herbivore mange, on peut retrouver des traces de plantes broutées en forêt (« abroutissements »), et les identifier grâce à l’aide des botanistes, mais cela reste souvent incomplet car ces traces discrètes ne sont pas faciles à toutes retrouver en forêt. Comme méthode indirecte, on étudie donc les restes de leurs repas, contenu dans leurs crottes. Plusieurs méthodes permettent ensuite d’identifier ce qui a été mangé : des graines de fruits sont souvent retrouvées intactes dans les crottes : le tapir participe ainsi à leur dissémination et à la propagation de l’espèce d’arbre qui les porte. Des botanistes peuvent reconnaître les fruits, qui constituent une bonne part de l’alimentation du tapir, surtout en période des pluies où ils sont abondants. Le reste de l’année, le tapir consomme beaucoup de feuilles et de parties végétales qui se retrouvent broyées dans les crottes. Pour les identifier plus globalement, on extrait l’ADN de l’ensemble des fragments de feuilles retrouvés dans les crottes par des méthodes très modernes de génétique, et on identifie l’espèce grâce à des bases de données qui recensent les codes génétiques des espèces. Le travail en Guyane est compliqué du fait de la très grande diversité des espèces végétales présentes, et a été mené en collaboration avec l’INRA et le CNRS. Pour couronner le tout, le tapir faisant très souvent ses déjections dans l’eau, il faut s’assurer que l’ADN est suffisamment conservé pour être identifiable …. Au final, plus d’une centaine d’espèces consommées par le tapir ont été identifiées.

Le programme de résolution des conflits homme-jaguar

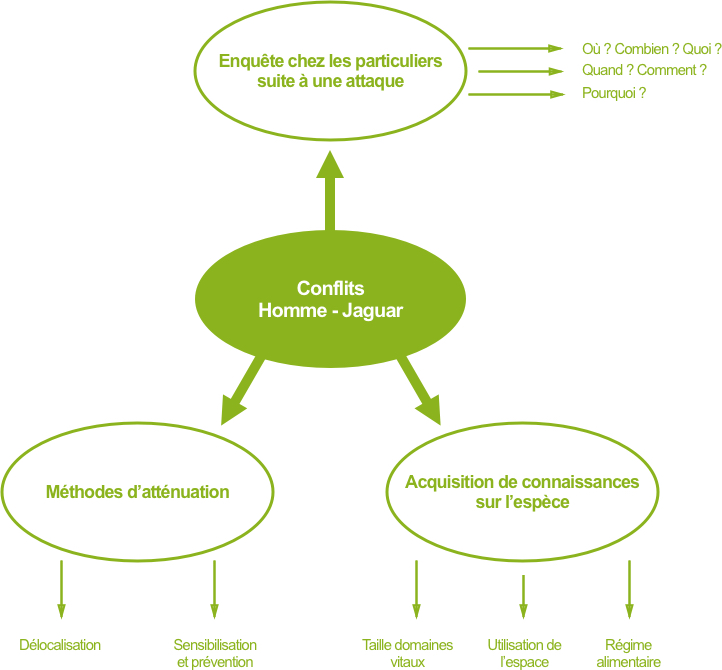

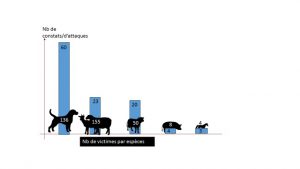

Entre 2012 et 2018, les équipes de l’unité technique connaissance de l’OFB ont animé un programme sur les conflits homme jaguar. La DEAL et le CNES financent ce programme. Il s’articule autour de 3 axes qui s’alimentent les uns les autres pour une meilleure compréhension et gestion des conflits entre l’homme et les grands félins :

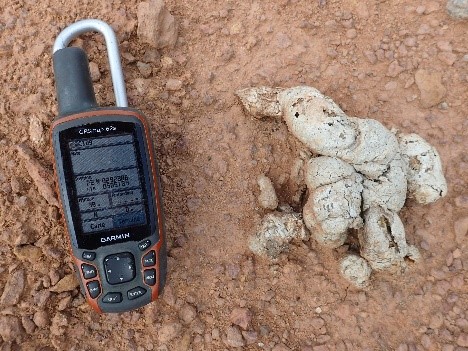

- les enquêtes auprès des particuliers dont les animaux domestiques ont été victimes d’attaques pour déterminer leur étendue géographique, les secteurs sensibles, leur fréquence, leur impact

- les moyens d’atténuation (la prévention, les tests de délocalisation d’animaux capturés…)

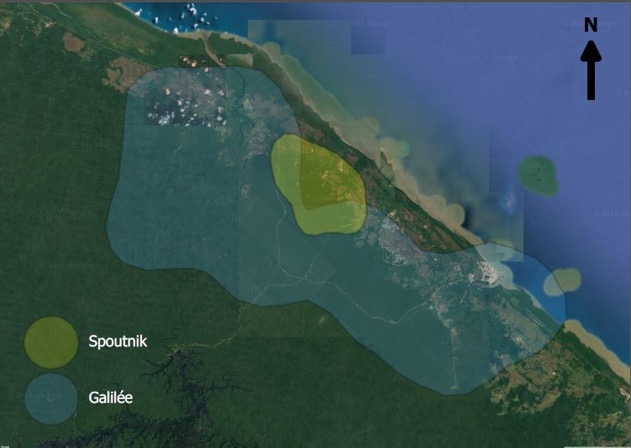

- l’amélioration des connaissances sur les grands félins